这些研究结果,从新的角度揭示了“瘙痒-抓挠-愈痒-愈挠”这一循环的神经环路机制,也为临床上慢性瘙痒症治疗提供了重要的思路线索和理论指导。

有人说,抓完痒的感觉很爽;也有人说,瘙痒是微小的痛点。

反正,痒觉对人类来说并不陌生,产生之后让人忍不住抓挠,并形成一种“越抓越痒-越痒越抓”的循环,这是不是大脑里神经中枢报的“错”呢?

影响因子高达14.319的国际神经科学顶级期刊《神经元》(Neuron),15日在线发表了上海交通大学基础bat365官网登录徐天乐教授课题组和上海科技大学胡霁研究员课题组合作取得的研究成果。他们的论文《中脑奖赏中心对痒觉信息的处理》就对此问题做出神经科学层面的解答。

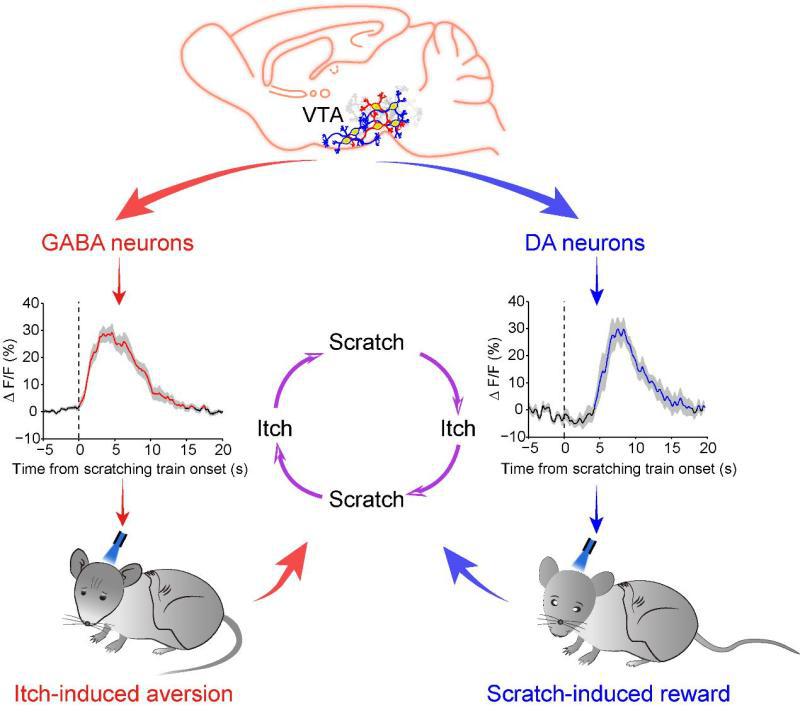

中国科学家借助神经环路层面的实验技术手段,在转基因小鼠模型上,深入阐释在中脑奖赏中心的腹侧被盖区(VTA)内,不同类型的神经元在痒觉不同组分的信息处理中如何作用。这项研究加深了人们对痒觉中枢环路机制的理解,也为临床慢性痒的治疗提供了新思路。

痒觉是一种能够引起抓挠欲望的不愉快感觉,大多数皮肤性疾病和一些系统性疾病都伴随着严重的瘙痒症状。然而,目前有关痒觉的研究大多集中在外周和脊髓水平,关于痒觉在大脑中如何进行信息处理、编码和加工的研究相对较少。另外,相比分子和细胞水平,在脑区和环路水平的痒觉研究寥寥无几,而介导痒觉不同体验组分的神经环路基础,更属于未知领域。

针对这一研究现状,来自上海高校的两个课题组成员,首先借助光纤记录技术和各种转基因小鼠,发现中脑奖赏中心VTA区内的“GABA能神经元”和“多巴胺能神经元”,在痒觉发生过程中呈现两种不同的激活反应。“GABA能神经元”可被急性的痒刺激瞬时激活,与抓挠的启动几乎同步;而“多巴胺能神经元”则只有在抓挠持续一段时间以后才会发生激活。有意思的是,如果让小鼠戴上一种自制的脖套(collar),阻止动物抓挠自己被致痒剂注射部位的皮肤,则“多巴胺能神经元”的激活会被彻底阻断,而“GABA能神经元”的激活反而更加明显。

之后,研究人员通过光遗传手段,操控这两种不同类型的神经元,发现对急性痒引起的抓挠行为的发生次数和抓挠间隔产生不同影响。进一步,他们通过光遗传操作和条件性位置厌恶或条件性位置偏好实验,确证了VTA脑区两类神经元分别调控痒觉的两种不同组分。也就是说,“GABA能神经元”介导了致痒剂引起的厌恶感,而“多巴胺能神经元”则介导了抓挠之后带来的愉悦感。研究还发现VTA神经元在慢性痒动物模型中同样发挥类似的作用。

专家认为,这些研究结果,从新的角度揭示了“瘙痒-抓挠-愈痒-愈挠”这一循环的神经环路机制,为加深理解痒觉的高位中枢发生原理,提供了理论依据和科学支撑,也为临床上慢性瘙痒症治疗提供了重要的思路线索和理论指导。

解放日报·上观新闻记者了解到,这一研究得到了国家自然科学基金委,上海市《全脑神经联接图谱与克隆猴模型计划》市级科技重大专项,上海脑科学与类脑研究中心/上海市科委基础研究重点项目,上海市教委“脑认知原理解析”创新团队项目,上海市浦江人才计划以及上海科技大学启动经费等支持。

原文链接:https://web.shobserver.com/wx/detail.do?id=145271&time=1555398412138